Ralf Bischof

„Alle große politische Aktion besteht in dem Aussprechen dessen, was ist, und beginnt damit. // Alle politische Kleingeisterei besteht in dem Verschweigen und Bemänteln dessen, was ist.”

Ferdinand Lassalle, 1862

„You must look at facts because they look at you“

Winston Churchill, 1925

Statistische Daten, ob amtlich oder von Verbänden erhoben, werden sowohl von den Befürwortern als auch den Gegnern der Energiewende gerne angeführt. Man zitiert, was zur Botschaft passt, und verschweigt gerne das Andere. Und wenn die unwillkommenen Fakten nicht mehr zu leugnen sind, versucht man sie umzuinterpretieren. Der Autor ist überzeugt, dass dies im Sinne der obigen Zitate eine schlechte Strategie ist. Die Wirklichkeit holt einen immer ein und alternative Fakten gibt es nicht. Man sollte sich also proaktiv mit der in Zahlen gegossenen Wirklichkeit auseinandersetzen. Nur dann kann man den Kurs bestimmen.

Was die Umstellung der Energieversorgung auf erneuerbare Quellen angeht, zeigen der weltweite, der europäische und der nationale Trend alle in die richtige Richtung. Dass die Energiewende gescheitert sei, wird zwar regelmäßig geschrieben, entbehrt aber jeder Evidenz. Aber wie weit sind wir? Reicht das Tempo? Das soll im Folgenden auf der Basis von Statistiken und dem Fokus auf Deutschland beleuchtet werden. Das Bild ist gemischt.

Struktur unseres Energieverbrauchs

Es macht immer wieder Sinn, sich die Struktur unseres Energieverbrauchs vor Augen zu führen. Dabei stellen wir auf die Verwendung der Energieträger bei den Endverbrauchern ab, der Endenergie. Dass die Primärenergie dafür nicht geeignet ist, teilt jeder, der verstanden hat, dass eine Kilowattstunde (kWh) Kohlestrom mit rund drei kWh in die Primärenergiebilanz eingeht, eine kWh Solar-, Wasser- oder Windstrom aber nur mit einer kWh. Wobei doch alle wissen, dass diese Anlagen keinen Wirkungsgrad von 100Prozent besitzen können. Die Primärenergiebilanz, wie sie bis heute praktiziert wird, ist ein historisches Artefakt, dem ein konsistentes physikalisches Fundament fehlt. Die Bedeutung fossiler und nuklearer Quellen wird damit überzeichnet.

Allerdings hat auch die Betrachtung des Endenergieverbrauchs zwei blinde Flecken: Der Verbrauch in den Vorketten – etwa in Raffinerien oder Eigenverbräuche von Energieanlagen – und die stoffliche Verwendung (Kunststoff, Dünger, Eisen, etc.) bleiben außen vor. Mit der Umstellung auf Erneuerbare Energien (EE) entfallen aber die meisten Vorkettenverbräuche und der Energieeinsatz in der Grundstoffindustrie bedarf ohnehin einer gesonderten Betrachtung, der wir uns an anderer Stelle widmen müssen.

Die beim Schreiben dieses Artikels aktuelle Datenbasis wurde von der AG Energiebilanzen (AGEB, https://ag-energiebilanzen.de) Anfang 2025 unter dem Titel „Zusammenfassung Anwendungsbilanzen für die Endenergiesektoren 2011 bis 2023“ für das Jahr 2023 vorgelegt. Sie differenziert nach Energieträgern, nach Anwendungsbereichen – wie Raumwärme oder mechanische Energie – und nach Verbrauchssektoren – wie Industrie oder Verkehr.

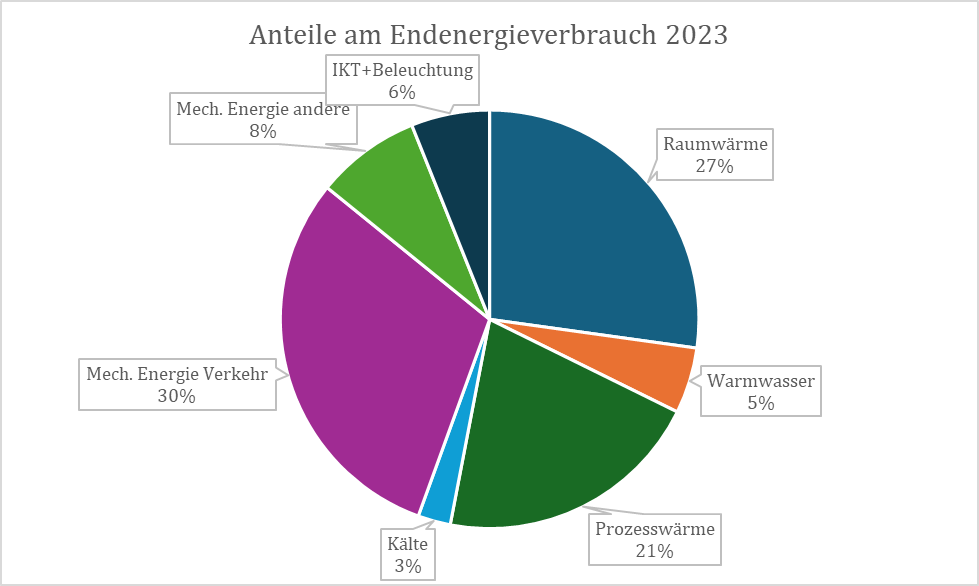

Abbildung 1 zeigt die Anteile der Anwendungsbereiche, wobei für mechanische Energie der Sektor Verkehr separat dargestellt wird. Leser dieser Zeitschrift wird es nicht verwundern, dass mechanische Energie für den Verkehr, Raumwärme und Prozesswärme 78 Prozent des Bedarfs auf sich vereinigen. Sie werden von Erdöl und Erdgas dominiert. In den Medien meint Energie aber zuerst Elektrizität. Nur Erdgas hat nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine ebenfalls eine höhere Aufmerksamkeit bekommen. Erdöl ist weitgehend aus den Schlagzeilen verschwunden, obwohl wir nach wie vor extrem abhängig davon sind.

Abbildung 1: Anteile der Anwendungsbereiche am Endenergieverbrauch 2023

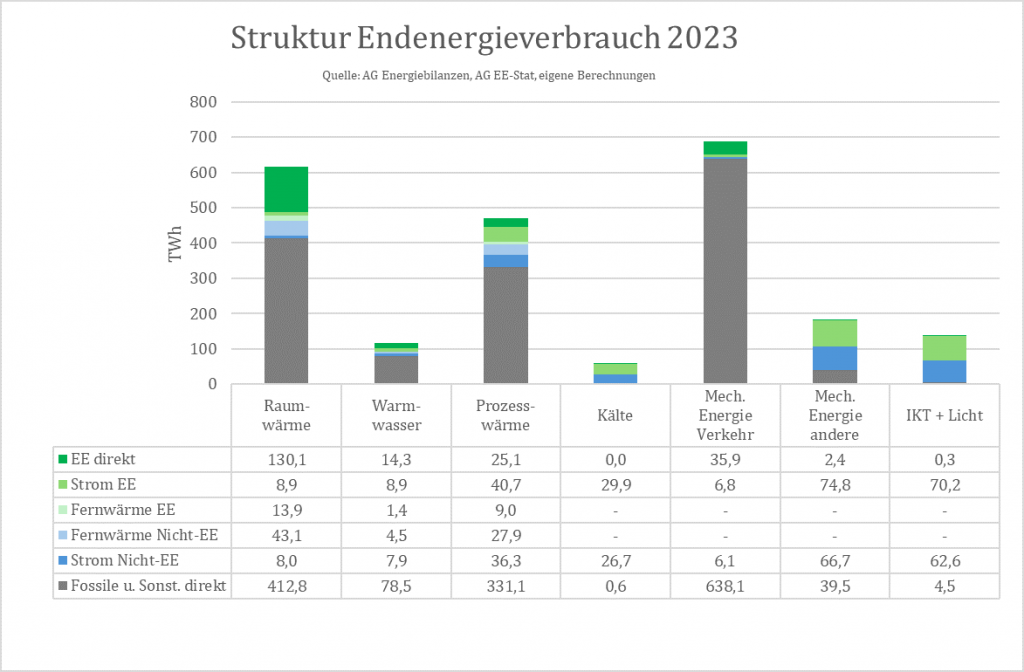

Wie hoch ist der Anteil der EE? Als Energieträger werden in der Endenergiebilanz der AGEB Mineralöl, Gase, Strom, Fernwärme, Kohlen und Erneuerbare unterschieden. Mit Erneuerbaren sind aber nur die direkt vor Ort eingesetzten Energien wie etwa Umgebungswärme oder Biokraftstoffe gemeint. Um ein vollständiges Bild zu erhalten, muss man den EE-Anteil in der Stromerzeugung (52,9 Prozent) und an der Fernwärmeerzeugung (24,4 Prozent) einberechnen. Diese werden von der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik (AGEE-Stat, https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-energien/erneuerbare-energien-in-zahlen/arbeitsgruppe-erneuerbare-energien-statistik) erhoben. Damit ergibt sich die in Abbildung 2 dargestellte Struktur.

Abbildung 2: Struktur des Endenergieverbrauchs 2023

Über alles beträgt der EE-Anteil rund 21 Prozent am Endenergiebedarf. Wir haben also noch den größten Teil des Weges vor uns. Die grauen Balken lasse ihn allerdings schwieriger erscheinen als er ist. Denn Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen benötigen deutlich weniger kWh Strom (grob Faktor drei) für die gleichen Nutzenergie als ihre Verbrenner-Pendants. Bei der Raumwärme bekommen wir pro Einheit Strom rund zwei Einheiten Umgebungswärme „umsonst“ dazu. Würde wir diesen nicht-kommerziellen Teil aus der Bilanz streichen, wäre der Balken nur gut ein Drittel so hoch.

Bei der Elektromobilität kehrt sich der thermodynamische Effekt um: Hier vermeiden wir die Abwärme des Verbrennungsprozesses und können zusammen mit der Rückgewinnung von Bremsenergie (Rekuperation) den tatsächlich physikalisch notwendigen Energiebedarf für den Straßenverkehr und nicht elektrifizierten Schienenverkehr auf rund ein Drittel senken. Luft- und Schifffahrt sind größere Herausforderungen, die aus heutiger Sicht nicht ohne erneuerbare Treibstoffe vollständig umgestellt werden können. Der Energieeinsatz für synthetische Brennstoffe ist erheblich. Allein für die Elektrolyse einer kWh Wasserstoff sind etwa anderthalb kWh Strom notwendig. Eine Halbierung der Säule sollte aber aufgrund der Dominanz des Straßenverkehrs – Daten dazu beim Umweltbundesamt (https://www.umweltbundesamt.de/daten/verkehr/endenergieverbrauch-energieeffizienz-des-verkehrs#verkehr-braucht-energie) – erreichbar sein.

Dezentrale Wärmepumpen

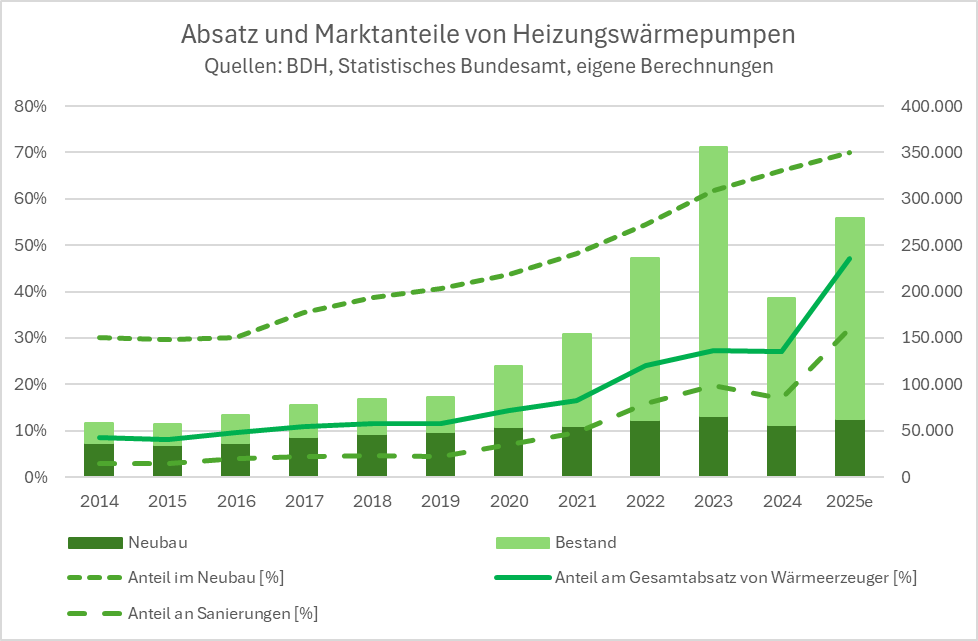

Wie schon im SOLARZEITALTER 2-2024 beschrieben, ist eine angeblich wachsende Skepsis der Bevölkerung gegenüber der Heizungswärmepumpe ein reines Medienphänomen. In der Realität steigt der Anteil von Wärmepumpen am Markt für Heizungen seit vielen Jahren. Die Abbildung 3 zeigt den Einbau von Heizungswärmepumpe im Neubau (Quelle: Statistisches Bundesamt, https://www-genesis.destatis.de/datenbank/online/statistic/31121/table/31121-0005) sowie Schätzwerte für den Bestand seit 2014 in absoluten und relativen Werten (ohne Trinkwasserpumpen). Die Prozentzahlen beziehen sich auf den Gesamtabsatz an Wärmeerzeugern entsprechend der Statistik des Bundesverbands der Deutschen Heizungsindustrie (BDH, www.bdh-industrie.de). Dabei werden Fernwärmeanschlüsse und reine Stromheizungen nicht berücksichtigt. Die Angaben für das Jahr 2025 sind auf Basis der Daten für das erste Halbjahr und einer leicht wachsenden Bautätigkeit hochgerechnet worden. Im zweiten Quartal 2025 wurden mit 77.500 Stück erstmals mehr Heizungswärmepumpen als Gas- und Ölheizungen (64.500 Stück) verkauft. Hier könnte die Furcht von einer Verschlechterung der Förderbedingungen eine Rolle spielen, die langfristigen Trends setzen sich aber fort.

Bereits seit 2020 wird die Mehrzahl dezentraler Wärmepumpen im Bestand installiert. Inzwischen hat der Anteil etwa 30 Prozent erreicht. Im Rahmen von Heizungssanierungen sind Wärmepumpen förderfähig.

Abbildung 3: Absatz (Stück) und Marktanteile von Heizungswärmepumpen

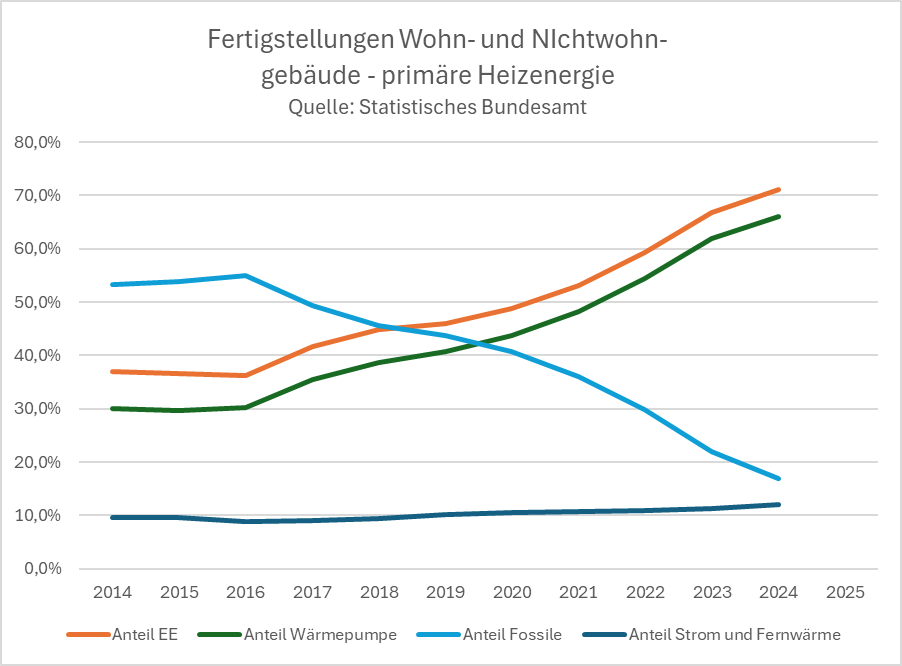

Im Neubau nähern sich die Wärmepumpen schon ihrer Sättigungsgrenze, wie die amtliche Statistik über Fertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden zeigt. Wertet man die Anteile der primären Heizenergie an den Gebäuden mit Heizung aus (viele Nichtwohngebäude werden nicht beheizt) dann entfielen 2024 bereits über 70 Prozent auf EE, siehe Abbildung 4. Dies sind ganz überwiegend Wärmepumpen, daneben vor allem Biomasse. Ferner entfielen 12 Prozent auf Fernwärme und elektrische Direktheizungen. Fossile Brennstoffe zeigen seit 2016 einen stetig fallenden Anteil. 2024 lagen sie nur noch bei 17 Prozent. Die Statistik der Baugenehmigungen zeigt, dass sich dieser Trend fortsetzt.

Abbildung 4: Anteil der primären Heizenergie an den Fertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden

In Summe wird der Marktanteil von EE-Heizsystemen im Jahre 2025 voraussichtlich die 50-Prozent-Marke übersteigen.

Die geschilderten Zahlen zeigen dabei noch kein vollständiges Bild, denn sie erfassen nur Wärmepumpen mit Wasser als Trägermedium. Weit verbreitet und im Ausland oft dominierend sind aber auch Anlagen, die direkt warme Luft abgeben. Diese Luft/Luft-Wärmepumpen sind ebenfalls hocheffizient und im Bestand förderfähig. Im ersten Halbjahr 2025 wurden knapp 14 Prozent der 124.595 Förderzuschläge für Wärmepumpen für Luft/Luft-Geräte vergeben (Quelle: https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/PDF-Anlagen/BEG/beg-antrangszahlen-2025.html).

Große Wärmepumpen, Elektrokessel und Wärmespeicher

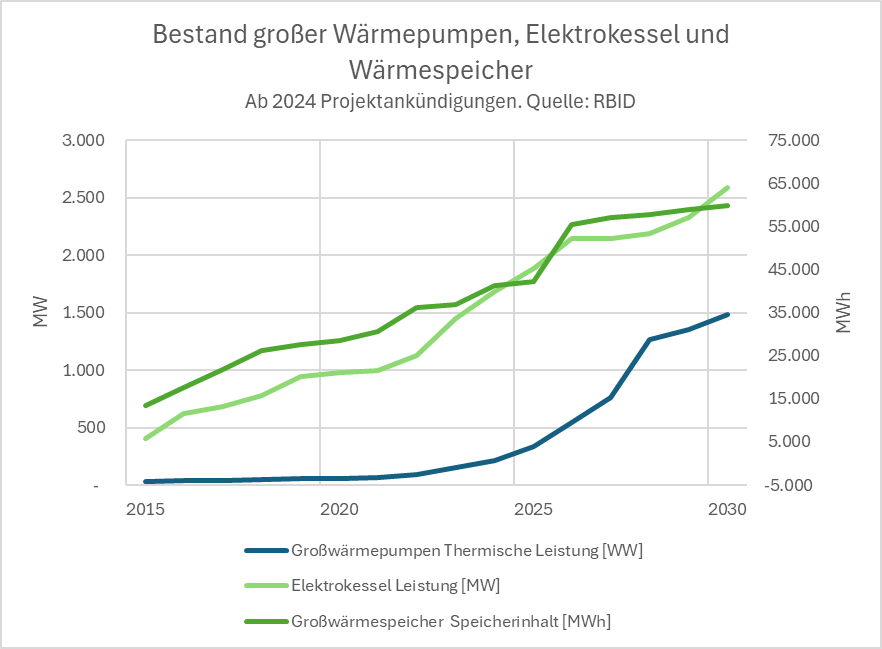

Abbildung 5: Bestand großer Wärmepumpen, Elektrokessel und Wärmespeicher

Abbildung 5 zeigt die Entwicklung des Bestands an großen Wärmepumpen, Elektrokesseln und Wärmespeichern in Wärmenetzen und Betrieben. Es handelt sich um eine selbst erstellte Statistik auf Basis von öffentlich zugänglichen Daten. Die Zahlen für die Wärmespeicher umfassen keine saisonalen Speicher (z.B. Erdbecken, Aquifere), da diese erst am Beginn der Markteinführung in Deutschland stehen. Ferner sind Wärmespeicher aus industriellen Prozessen wie der Stahlherstellung nicht erfasst, weil sie eher der stofflichen Nutzung von Energieträgern zugeordnet werden müssen. Bei den Wärmenetzen wurden sowohl große Fernwärmenetze als auch Nahwärmenetze auf der Basis von Biomasse, Solarthermie und anderen Energieträgern berücksichtigt. Zahlen für den Fernwärmesektor bzw. ihre Mitglieder veröffentlicht die AGFW (https://www.agfw.de/zahlen-und-statistiken/agfw-hauptbericht).

Die Werte ab 2025 beruhen auf Projektankündigungen in Plänen und Pressemeldungen. Es handelt sich um keine Prognose. Der flachere Verlauf auf der rechten Seite ist vor allem dadurch zu erklären, dass konkrete Projekte in der Regel nicht mehrere Jahre vor der geplanten Realisierung angekündigt werden. Die tatsächliche Entwicklung darf also höher und wahrscheinlich auch schneller steigend angenommen werden, sofern die Rahmenbedingungen erhalten bleiben.

Bei den erfassten Großwärmespeichern zeigt sich eine kontinuierliche Entwicklung. Es handelt sich mit sehr wenigen Ausnahmen um Behälterspeicher mit Wasser als Speichermedium. Wasser hat viele Vorteile (hohe Wärmekapazität, gute Wärmeübertragung als Fluid, günstig, ungiftig) ist aber auf Temperaturen über wenig mehr als 100° C begrenzt. Obwohl Feststoffspeicher deutlich höhere Temperaturen bei Umgebungsdruck realisieren können – die sie gerade auch für industrielle Anwendungen interessant machen würden – haben sie bisher keine kommerzielle Bedeutung erlangt. Das größte Volumen wurde durch Stadtwerke mit eigener Stromproduktion in Kraftwärmekopplung (KWK) realisiert. Die Wärmespeicher erlauben die Entkopplung von Stromproduktion und Wärmelieferung an die Kunden. Damit kann die elektrische Erzeugung gezielt in Zeiten mit hohen Preisen verlegt werden. Diese Flexibilisierung ist ein Schlüssel für die Integration von Solar- und Windstrom.

Einen Schritt weiter getrieben wird die Flexibilisierung mit der Integration von Elektrokesseln. Sie firmieren oft unter dem Begriff Power-to-heat, wobei die begriffliche Abgrenzung zur Wärmepumpe – diese wandelt auch Strom in Nutzwärme um – uneinheitlich ist. Ihr Bestand nimmt seit den 2010er Jahren beständig zu, als sie ihren Weg aus dem mit günstiger Wasserkraft ausgestatteten Skandinavien zu uns fanden. Aufgrund ihrer geringen spezifischen Investitionskosten eignen sich Elektrokessel zur Nutzung von seltenen, aber hohen Einspeisespitzen. Diese werden dann im Speicher gepuffert. Das Konzept ist unter dem Begriff „Nutzen statt Abregeln“ bekannt geworden. KWK-Anlagen können – auch bei anfänglich leerem Wärmespeicher -abgefahren werden, was den Strommarkt zusätzlich entlastet. Dies wird durch den seit Jahren zunehmenden Bau von Motorkraftwerken statt Gas- oder Dampfturbinen erleichtert. Bei häufigen und schnellen Start-Stopp-Vorgängen sind modular aufgebaute Kraftwerke mit Verbrennungsmotoren den Turbinen wirtschaftlich überlegen. Das Argument, KWK-Anlagen seien unflexible „must-run“-Kraftwerke lässt sich damit nicht mehr aufrechterhalten. Mehr und mehr Bedeutung kommt auch der Elektrifizierung in der Industrie zu. Große Elektrokessel werden z.B. in der Papier- oder Kaliindustrie installiert. Erschwert wird die Entwicklung von Power-to-heat nach wie vor durch eine Systematik von Netzentgelten, Abgaben und Umlagen, die die Flexibilisierung behindert. Netzüberlastungen, Redispatch und negative Preise könnten damit weitgehend vermieden werden.

Aufgrund ihrer wirtschaftlich bedingten kurzen Laufzeiten eignen sich Elektrokessel nicht für die Bereitstellung großer Mengen grüner Wärme. Hier kommen die Großwärmepumpen ins Spiel, die seit 2021 eine rasante Entwicklung in Deutschland erfahren. Die größten Projekte übertreffen inzwischen die Marke von 100 MW thermischer Leistung. 2030 könnten 1.500 MW thermische Kapazität in Betrieb sein. Weitere 1.200 MW sind darüber hinaus in Planung. Da Fernwärmenetze deutlich höhere Vorlauftemperaturen als Gebäude erfordern, werden ergiebige Wärmequellen mit einem möglichst hohen und konstantem Temperaturniveau in der Heizperiode gesucht. Oberflächengewässer wie Flüsse oder das Meer, Abwasser, Abwärme und Geothermie sind dabei besonders attraktiv. Auch das Füllen von saisonalen Wärmespeichern im Sommer und die Entnahme im Winter mittels Wärmepumpen wird zunehmend geplant. Typische Jahresarbeitszahlen – das Verhältnis von Nutzwärme und Stromeinsatz – liegen zwischen 2,5 und 3,0. Luft-Wasser-Aggregate sind bei Großwärmepumpen im Gegensatz zu dezentralen Anlagen die seltene Ausnahme, zumal die Abfuhr von großen Mengen nochmals abgekühlter Luft bei ohnehin niedrigen Temperaturen innerhalb von Städten durchaus eine Herausforderung ist. Als Unterstützung von KWK-Anlagen oder Biomasse-Kesseln in der Übergangszeit stellen sich diese Probleme allerdings weniger.

Straßenverkehr

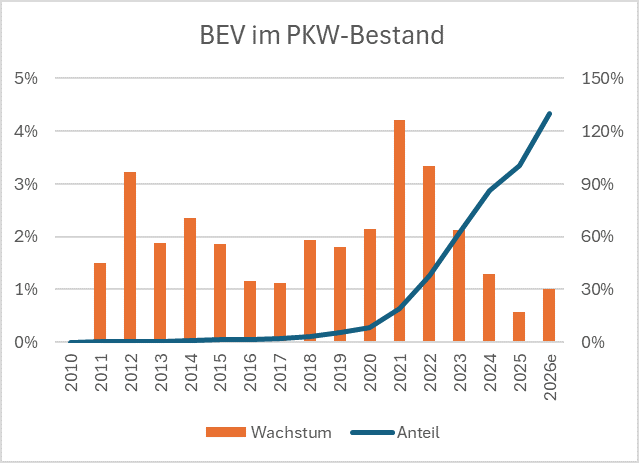

Wie oben dargestellt ist die Mobilität nach der Wärme der Sektor mit dem höchsten Bedarf an fossilen Energieträgen. Größter Verbraucher innerhalb des Verkehrssektors ist der Straßenverkehr. Nach der Statistik des Kraftfahrtbundesamtes (KBA, https://www.kba.de/DE/Statistik/statistik_node.html) waren am 1. Juli 2025 genau 49.339.166 Millionen PKW registriert, wovon 1.651.643 (3,3 Prozent) rein batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) und 967.423 (2,0 Prozent) Plug-in-Hybride waren. Damit bleibt man absehbar weit hinter dem politischen Ziel der Ampel-Koalition von 15 Millionen vollelektrischer Fahrzeuge bis 2030 zurück.

Allerdings hat sich das Blatt nach dem Markteinbruch in 2024 wieder gewendet. Im ersten Halbjahr 2025 wurden mit 248.726 BEV-PKW 35 Prozent mehr zugelassen als im Vorjahreszeitraum (184.125). Rechnet man diese Zuwächse auf ein ganzes Jahr hoch, ergibt sich die in Abbildung 6 dargestellte Entwicklung der BEV-Anteile am gesamten PKW-Bestand sowie dessen jährliches Wachstum. Selbst mit dem sehr schwachen Wachstum aus 2025 von 17,2 Prozent wäre in 20 Jahren theoretisch eine vollständige Durchdringung des Bestands erreicht.

Abbildung 6: BEV-Anteil am PKW-Bestand

Ein ähnlich hohes Wachstum auf niedrigem Niveau gab es mit Stichtag 1. Januar 2025 bei LKW (Anteil am Bestand 2,4 %, Wachstum 17 %) und Bussen (Anteil am Bestand 3,9 %, Wachstum 26 %).

Strombedarf und EEG-Ziele

Zuletzt wollen wird doch noch genauer auf den Stromsektor als solchen schauen. Wie hoch und wie schnell müssen wir EE-Strom bereitstellen, um den erhöhten Bedarf für Wärme und Verkehr decken zu können?

Als groben Anhalt kann man den Jahresverbrauch von einer Million vollelektrischer PKW mit 3 TWh oder dezentraler Wärmepumpen mit 7 TWh ansetzen.

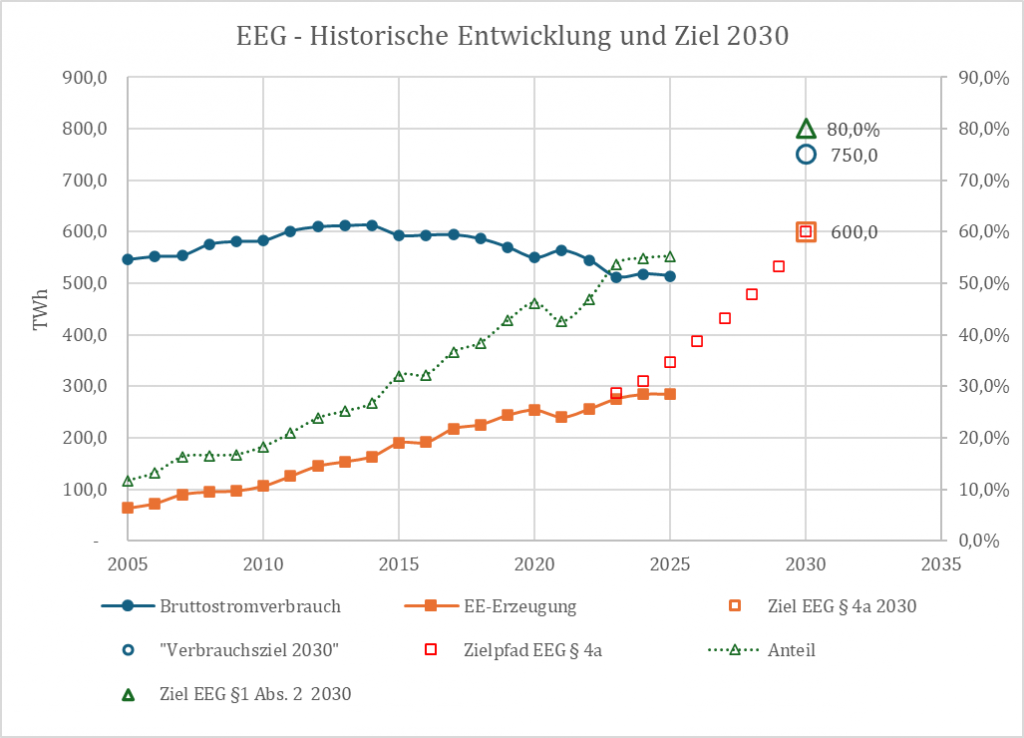

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2023 (https://www.clearingstelle-eeg-kwkg.de/eeg2023/arbeitsausgabe) nennt in § 1 Absatz 2 als wesentliches Ziel einen Anteil der EE von mindestens 80 Prozent am Bruttostromverbrauch im Jahr 2030. Dieses „Verbrauchs-Ziel“ wurde von der Ampel-Koalition zu 750 Terawattstunden (TWh) angenommen. In § 4a wurde zur Überprüfung der Zielerreichung ein Strommengenpfad von 2023 bis 2030 niedergelegt, der dem entsprechend bei 600 TWh (= 80 Prozent) endet.

Abbildung 7: Historische Entwicklung und Ziele des EEG

Die Abbildung 7 zeigt die historische Entwicklung der genannten Größen und der Ziele. Die Zahlen für 2025 beruhen auf der Hochrechnung der Halbjahreszahlen wie sie der BDEW veröffentlicht hat (https://www.bdew.de/media/documents/Stromerz_EE_H1_2023_2025.pdf).

Folgende wesentlichen Erkenntnisse kann man der Darstellung entnehmen:

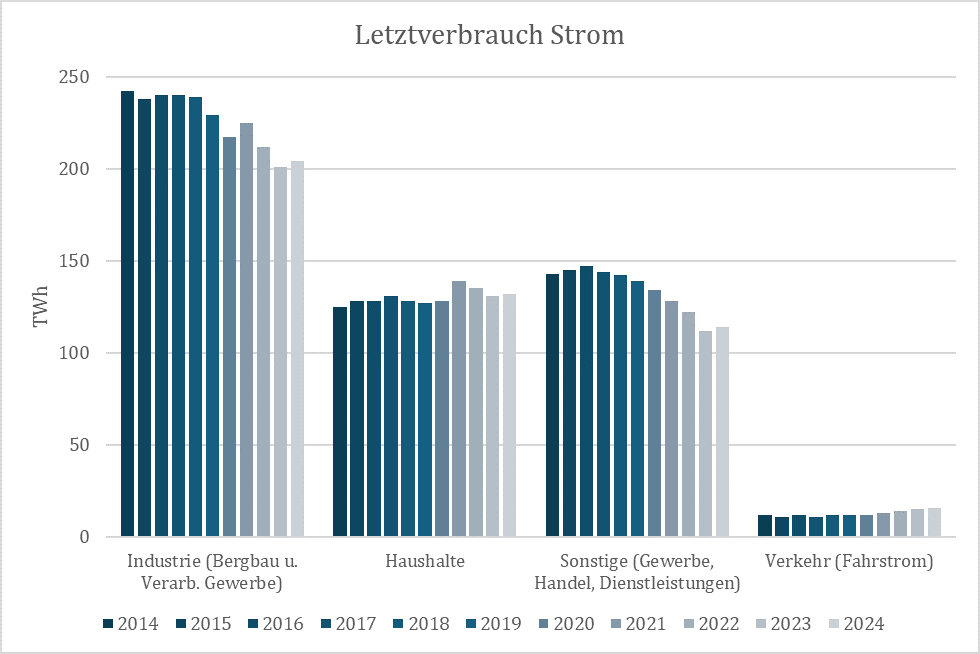

Erstens: Der Strombedarf ist entgegen den Planungen der Ampel-Koalition zurückgegangen und stagniert auf einem sehr niedrigen Niveau von rund 515 TWh. Zwar ist der Verbrauch der Haushalte und im Verkehr tatsächlich gestiegen – wie man es mit der Verbreitung von Wärmepumpen und E-Fahrzeugen erwarten konnte. Aber der Nachfragerückgang in der Industrie und im Gewerbe während der COVID19-Pandemie und der Energiepreiskrise überkompensieren diese Effekte deutlich. Die Abbildung 8 zeigt die Entwicklung des Letztverbrauchs von Strom in vier wichtigen Bereichen (Quelle: https://www.bdew.de/energie/strompreise-dossier/strommarkt-in-zahlen/). Gründe sind die allgemeine Konjunkturschwäche, ein beschleunigter Strukturwandel, Effizienzsteigerungen und auch die Zunahme der Eigenerzeugung mit EE. Zudem blieb der hohe Zubau von Wasserelektrolyseuren aus. Auch der steigende Stromverbrauch von Rechenzentren kann den Trend nicht umkehren. Deren Netzanschlussbegehren summieren sich zwar auf mehrere Gigawatt (GW), jedoch nehmen Projektentwicklung, Bau und volle Auslastung durchaus Zeiträume von zehn Jahren in Anspruch. Zudem werden nicht wenige kleine, relativ ineffiziente Zentren im Gegenzug geschlossen.

Abbildung 8: Entwicklung des Letztverbrauchs von Strom

Zweitens: Zwar kann erwartet werden, dass die Konjunktur wieder Fahrt aufnimmt und sich die Elektrifizierung beschleunigt. Einen Anstieg von rund 515 TWh in 2025 auf 750 TWh in 2030 kann man jedoch ausschließen. Selbst 650 TWh Jahresverbrauch in 2030 muss man als sehr optimistisch ansehen.

Drittens: Die Erzeugung der EE bleibt hinter dem Zielpfad zurück. Dies hat mehrere Gründe. Die Windenergie an Land und auf See erreichen noch nicht die geplanten Kapazitäten, wie das Monitoring der Bundesnetzagentur (https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Fachthemen/ElektrizitaetundGas/ErneuerbareEnergien/EE-Statistik/start.html) zeigt. Zudem werden nicht die erwarteten spezifischen Erträge erzielt. Der Winter 2024/25 war ungewöhnlich windschwach. Weiterhin führen Fehlanreize im EEG dazu, dass sich die Energieerträge pro installiertem Kilowatt Windenergie – die Volllaststunden – entgegen der rasanten technischen Entwicklung der Turbinen verschlechtern. Unveröffentlichte Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass die Abstände von Windenergieanlagen in Windparks an Land immer kleiner geplant werden, was zu starken Abschattungseffekten führt. Dies senkt nicht nur die Volllaststunden, sondern erhöht auch den Förderbedarf, insbesondere auf windhöffigen Flächen. Auf See gibt es eine analoge Problematik. Einigermaßen auf dem Zielpfad liegt allein die Photovoltaik, die aber zunehmend mit fehlenden Netzkapazitäten und dem Effekt der negativen Spotpreise bei hoher Einstrahlung zu kämpfen hat. Unter dem Strich betrug 2024 die EE-Stromerzeugung 284 TWh und das Wachstum im Durchschnitt der letzten Jahre knapp 12 TWh pro Jahr.

Viertens: Wie beim Stromverbrauch ist ein Erreichen des EEG-Ziels für 2030 unrealistisch. Um 600 TWh EE-Erzeugung zu erreichen, wäre ein jährlicher Zuwachs von 52,7 TWh Erzeugungspotenzial notwendig. Also mehr als eine Vervierfachung des jetzigen Zubautempos. Auch wenn die Genehmigungen und Ausschreibungszuschläge für die Windenergie an Land sich sehr positiv entwickeln, wie die Statistik der Fachagentur Wind und Solar (https://www.fachagentur-wind-solar.de/veroeffentlichungen/wind-und-solar-monitor) zeigt, ist dies so kurzfristig kaum erreichbar.

Aus diesen vier Beobachtungen lässt sich das Fazit ziehen, dass auch bei langsamen Stromverbrauchswachstum das Erreichen des 80-Prozent-Ziels herausfordernd ist und sich eine Verschlechterung der Rahmenbedingungen für den EE-Ausbau damit nicht begründen lässt.